Accorciamento muscolare nelle componenti connettivali: origine del conflitto articolare

dott. Mauro Lastrico dott.ssa Laura Manni

L’accorciamento muscolare, in particolare nelle componenti connettivali, determina deviazioni assiali articolari e vertebrali e genera compressioni endo-articolari persistenti.

Queste alterazioni meccaniche rappresentano un meccanismo centrale nella genesi del conflitto articolare e di numerose patologie articolari e vertebrali.

L’analisi biomeccanica consente di correlare accorciamento muscolare, disallineamento articolare e compressione endo-articolare all’interno di un modello clinico coerente.

Abstract

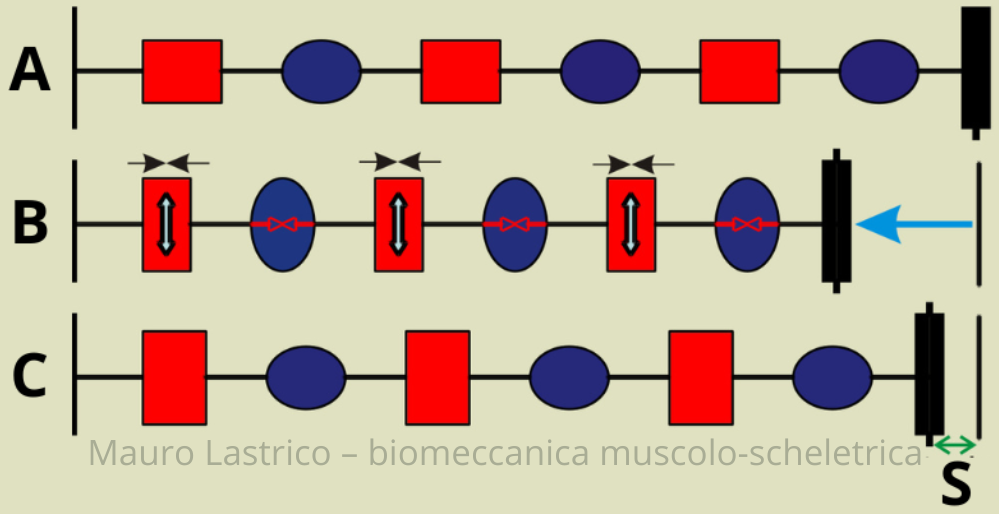

L'articolo propone un'interpretazione fisica del fenomeno dell'accorciamento muscolare basata sui principi della meccanica dei materiali. Partendo dall'osservazione clinica che i muscoli tendono ad accorciare la propria lunghezza, si applica la teoria dei coefficienti di elasticità differenziali per spiegare come le componenti contrattili (alto coefficiente elastico) e connettivali (basso coefficiente elastico) rispondano diversamente alle sollecitazioni meccaniche.

Il modello introduce il concetto fondamentale del rapporto inversamente proporzionale tra Forza Resistente (FR) e Forza Lavoro (FL), dimostrando come l'accorciamento delle componenti connettivali generi inefficienza meccanica piuttosto che vera debolezza muscolare. L'analogia del carrello con il freno tirato illustra come il muscolo mantenga la capacità di generare forza ma la dissipi internamente per vincere le proprie resistenze strutturali.

Le implicazioni del modello includono alterazioni statiche (modificazione degli assi articolari), dinamiche (aumento del dispendio energetico) e la tendenza alla perpetuazione del fenomeno attraverso compensi adattativi. La reversibilità dell'accorciamento è prevista dalle stesse leggi fisiche attraverso l'applicazione di forze appropriate per tempi compatibili con le proprietà viscoelastiche del tessuto.

Questo approccio, valido in assenza di patologie specifiche, offre una chiave interpretativa verificabile dei fenomeni muscolo-scheletrici comunemente osservati nella pratica clinica.

Documento PDF

Il documento PDF sviluppa in modo sistematico il modello fisico-matematico dell’accorciamento muscolare, approfondendo in particolare:

-

le proprietà elastiche differenziali delle componenti muscolari

-

il ruolo del tessuto connettivale nell’accorciamento persistente

-

il rapporto tra Forza Resistente (FR) e Forza Lavoro (FL)

-

la distinzione tra inefficienza meccanica e debolezza muscolare

-

le conseguenze statiche sugli assi articolari

-

le implicazioni dinamiche in termini di dispendio energetico

-

i meccanismi di auto-perpetuazione degli adattamenti muscolo-scheletrici

(Il bottone di download del documento è disponibile sotto il titolo della pagina.)

Collocazione teorica del documento

Il documento presentato costituisce un capitolo del volume in uscita

Biomeccanica Muscolo-Scheletrica – Analitica e Sistemica. Principi di Fisica Applicata per la Pratica Clinica,

ed esplicita uno dei nuclei teorici fondamentali del modello: la lettura dell’accorciamento muscolare come fenomeno fisico governato da leggi verificabili.

Il testo non propone interpretazioni cliniche basate su concetti di debolezza o squilibrio generico, ma fornisce un quadro fisico coerente che consente di comprendere le alterazioni statiche e dinamiche osservabili nel sistema muscolo-scheletrico.

Relazione con il modello biomeccanico analitico e sistemico

Il modello fisico-matematico dell’accorciamento muscolare rappresenta uno dei pilastri del modello biomeccanico analitico e sistemico poiché consente di:

-

interpretare le disfunzioni muscolo-scheletriche in termini di forze

-

distinguere tra causa meccanica e manifestazione funzionale

-

comprendere la persistenza degli adattamenti nel tempo

-

orientare il ragionamento clinico senza ricorrere a concetti non verificabili

Il Metodo Mézières, nella rielaborazione AIFiMM, costituisce una delle applicazioni cliniche coerenti di questo impianto teorico.

Applicazioni formative del modello

I principi descritti nel documento vengono approfonditi e applicati nei percorsi formativi AIFiMM, in particolare: